Pferde sind Pflanzenfresser und Pflanzen können giftig sein. Damit schützen sie sich vor Fressfeinden und Schädlingen. Wer sich nicht auskennt, hat zwei Möglichkeiten: Entweder sein Pferd von jeder fremden Pflanze fernhalten oder darauf vertrauen, dass das Pferd schon selbst wissen wird, was geht und was nicht.

Letzteres ist allerdings ein Irrtum. Manche Pferde wissen tatsächlich, was für sie gut ist. Andere leider nicht. Erwachsene Pferde, weil sie es nie gelernt haben, Fohlen aus verspielter Neugier, hungrige Pferde auf leergefressenen Flächen ohne Zufütterung von Heu, weil der Magen knurrt. Jungpflanzen schmecken außerdem oft neutral, sind deswegen aber nicht weniger toxisch. Und im Heu können Pferde giftige Pflanzen nicht am Geschmack erkennen, weil Giftpflanzen beim Trocknen meist den charakteristischen Geschmack verlieren, aber nicht immer ihr toxisches Potenzial.

Als Pferdehalter, -besitzer und Reiter ist unsere Mithilfe gefragt. Jetzt muss niemand beim Ausritt über jeden kleinen Happen des Pferdes in Panik geraten. Vergiftungen sind viel seltener, als man denkt und oft sind für einen größeren Schaden oder gar Tod unrealistische Mengen notwendig. Oft, aber nicht immer. Manchmal reichen schon kleine Mengen für schwerste Vergiftungen bis hin zum Tod.

Auch die individuelle Empfindlichkeit spielt eine Rolle. Eiche wird oft als giftig für Pferde beschrieben. Andererseits nehmen Pferde auch gezielt Eichenrinde oder Eicheln auf, weil die darin enthaltenen Gerbstoffe heilsam sein können. Manche Pferde vertragen sie nicht und meiden sie und für einige kann Eiche, vor allem grüne Eicheln, in größeren Mengen tödlich sein. Aber das ist sehr selten. Und so finden sich solitäre Eichen oft auf Weideland. Gift ist immer auch eine Frage der Dosierung und viele Gifte sind gleichzeitig hochwirksame Medikamente, oder finden in der Phytotherapie (Pflanzenheilkunde) Verwendung.

Giftpflanzen kennen – Vergiftung verhindern

Trotzdem: Gift bleibt Gift. Nicht jede Vergiftung wird als solche erkannt und bei Symptomen, die man sich nicht erklären kann, sollte das als Möglichkeit bedacht werden. Es lebt und reitet sich darum ruhiger, wenn man weiß, welche Pflanzen Pferden gefährlich werden können und sie auch erkennt. Das ist die dritte und sinnvollste Möglichkeit, mit dem Thema umzugehen.

Unter anderem die nachfolgenden Symptome können bei einer Vergiftung auftreten (sind aber nicht immer Zeichen einer Vergiftung):

| ATMUNG | KREISLAUF | BEWEGUNGSAPPARAT | MAGEN/DARM/BLASE | ALLGEMEIN |

|---|---|---|---|---|

| Veränderte Atemfrequenz | Veränderte Pulsfrequenz | Steifheit der Bewegungen | Kolik | Zittern |

| Forcierte Atmung | Kollaps | Koordinationsprobleme | Verändertes Fressverhalten | Pupillenerweiterung |

| Temperaturveränderung | Muskelkrämpfe | Krämpfe | Apathie | |

| Schweißausbrüche | Hufrehe | Schluckbeschwerden | Quaddeln | |

| Verfärbung der Maulschleimhaut (blau, grau) | Neurologische Störungen | Durchfall |

Gärten als Vergiftungsquelle

Wer Pferde in Eigenregie hält oder versorgt ist dazu ohnehin verpflichtet. Aber als Einsteller die Augen offen zu halten, schadet nicht. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn private Gärten an Pferdekoppeln und Paddocks oder Reitwege grenzen. Oder an Turnierplätze. Manch potente Giftpflanze wächst als schöne Zierstaude, Strauch oder Baum in Gärten oder umschließt diese als Hecke, kann dort entweder von Pferden erreicht werden oder Gartenschnitt wird in erreichbarer Nähe entsorgt. Vor allem im Frühjahr und Herbst, wenn besonders viel davon anfällt.

Wer weiß, welche das sind, kann Stallbetreiber auf verdächtige Pflanzen hinweisen, Nachbarn bitten, ihren Gartenschnitt sachgerecht zu entsorgen, und Pferde davon abhalten, dort zu fressen. Dadurch lässt sich die Wahrscheinlichkeit einer Vergiftung stark reduzieren.

Die Auflistung in diesem und im zweiten Teil des Artikels erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber es sind relativ häufig anzutreffende, besonders giftige Pflanzen. Die Graukresse ist allerdings ein Neuzugang unter den für Pferde giftigen Pflanzen, und auf dem Vormarsch, weshalb sie mit aufgeführt wird.

Praxistipp

Wo es möglich ist, sollten Giftpflanzen mit Wurzel ausgegraben werden und so, dass sie sich nicht weiter versamen können. Schnitt- und Grabgut ist vollständig zu entfernen. Giftpflanzen sind meist in deutlich kleineren Mengen auch für Hasen und andere Pflanzenfresser giftig, die sie als Frischpflanze zwar meiden würden, aber nicht, wenn sie vertrocknet sind, beispielsweise im Heu oder im Schnittgut von Gärten. Deshalb bitte nicht nur aus der Reichweite von Pferden entfernen, sondern über Biotonne, Hausmüll oder durch Verbrennen entsorgen. Grundsätzlich gilt: Giftpflanzen sicherheitshalber nicht mit bloßen Händen anfassen, weil Gifte auch über Haut und selbst über kleinste Wunden in den Körper gelangen können. Und die meisten sind auch für Menschen, vor allem für Kinder giftig.

Bergahorn und Eschenahorn

Beide Ahornarten enthalten Hypoglycin A, Auslöser der Atypischen Weidemyopathie. Der Eschenahorn (Acer negundo) ist eigentlich in den USA beheimatet. Bei uns wird er als hübscher Zierbaum und -strauch gepflanzt, zum Beispiel als Buntlaubiger Eschenahorn (Acer negundo flamingo). Man findet ihn aber gelegentlich auch außerhalb von Gärten und Parkanlagen. Der oft stattliche Bergahorn (Acer pseudoplatanus) ist dagegen sehr verbreitet. Auch er war ursprünglich nicht bei uns zuhause, ist aber inzwischen in Wäldern ebenso wie als Einzelbaum heimisch geworden.

Die meisten Pferde (70-90 Prozent) sterben nach einer Hypoglycin A Vergiftung. Viel braucht es nicht: 30-40 Samen reichen aus. Enthalten ist das Gift aber auch im Laub und in Keimlingen. Hauptrisikozeit sind Frühjahr und Herbst, vor allem dann, wenn Frostnächte und sonnige Tage sich abwechseln.

Praxistipp

Während eines Ausritts nutzen Pferde einen Parkplatz am Baum oder Strauch gerne für ein Beknabbern der Rinde oder sie fressen erreichbare Blätter oder Sämlinge unter ihnen. Darum unterwegs nur an solchen Bäumen festbinden, die sicher als ungiftig erkannt werden.

Im Herbst sind vor allem Samen und fallendes Laub gefährlich, die sich nicht nur in unmittelbarer Nähe des Baumes finden. Die geflügelten Samen werden durch den Wind weit im Umkreis verbreitet. Im Frühjahr steckt das Gift in den frisch austreibenden Keimlingen. Es erkranken vor allem gut genährte Jungpferde, wenn im Herbst nicht mehr und im Frühjahr noch nicht genug Gras auf den Koppeln wächst und keine Zufütterung von Heu erfolgt.

Die Pferde müssen für eine ausreichende Energiezufuhr dann ihre Fettreserven nutzen. Hypoglycin A verändert den Fettstoffwechsel. Dadurch kann der Körper Fettreserven nicht mehr als Energielieferant nutzen. Es kommt zu einer allgemeinen Unterversorgung der Muskulatur, zu Lungen- und Herzversagen. Zusätzlich wird der Protein-Stoffwechsel behindert. Nur bei einem sehr frühen Eingreifen und einer relativ geringen Aufnahmemenge besteht für das Pferd eine Überlebenschance, wenn nach 12-48 Stunden die Symptome einsetzen. Alles Wissenswerte zur Atypischen Weidemyopathie kann in diesem Artikel nachgelesen werden.

Nice to know: Alkaloide

Bei vielen Pflanzen sind Alkaloide für die Giftigkeit verantwortlich. Es gibt mehr als 20.000 davon. Sie werden vor allem von Pflanzen, aber auch von einigen Tieren und von Pilzen zum Selbstschutz gegen Schädlingsbefall, Krankheitserreger und Fressfeinde produziert. Einige wirken psychogen (manche Drogen gehören dazu), andere verursachen Funktionsstörungen des Nervensystems, Krämpfe und Lähmungen der Muskulatur. Nicht alle Alkaloide sind Gifte. Tryptamine zum Beispiel, die für die Serotonin-Synthese (Serotonin ist ein wichtiger Botenstoff für die Verhaltenssteuerung bei Mensch und Tier) im Körper wichtig sind, gehören auch zu den Alkaloiden.

Zu den giftigen Alkaloiden gehören Aconin (Blauer Eisenhut), Coniin (Gefleckter Schierling), Colchicin (Herbstzeitlose) und Atropin (Schwarze Tollkirsche) aber auch Cokain (Cocastrauch). Manche werden gerade wegen ihrer Wirkung auf den Organismus zur medizinischen Behandlung verwendet (zum Beispiel Morphin) und in der Forschung eingesetzt. Es ist eben immer die Dosis, die das Gift macht. Auch Nikotin und Coffein oder das synthetisch hergestellte Heroin gehören zu den Alkaloiden.

Pflanzliche Alkaloide schmecken bitter. Die Frischpflanzen werden von Pflanzenfressern deshalb oft gemieden und die Strategie der Pflanzen geht auf. In getrocknetem Zustand verliert sich der warnende Geschmack häufig, was auf die Gifte nicht immer zutrifft. Darum findet bei manchen Pflanzen die Vergiftung seltener über die Frischpflanze, sondern eher über das Heu statt oder über abgetrocknete Pflanzenreste auf der Koppel.

Blauer Eisenhut (Aconitum napellum)

Der Blaue Eisenhut blüht zwischen Juni und September und erreicht eine Wuchshöhe zwischen 50 Zentimetern und zwei Metern. Giftig macht ihn das Alkaloid Aconitin. Der Gehalt daran ist abhängig von Pflanzengröße und Jahreszeit. Unter allen europäischen Pflanzen gilt er als die giftigste, ganz gleich, welcher Teil von ihm, aber ganz besonders die Wurzel.

Ab 0,2 Gramm der Pflanze beginnen die Vergiftungserscheinungen, und schon drei bis sechs Milligramm Aconitin töten einen Menschen unter starken Schmerzen in weniger als einer Stunde. Die Kelten verwendeten Eisenhut deshalb als Pfeilgift und im Mittelalter war der Blaue Eisenhut ein Mittel der Wahl, Schwerverbrecher qualvoll aus dem Leben zu schicken und unliebsame Verwandtschaft oder Konkurrenz zu ermorden. Aber er ist auch eine traditionelle Heilpflanze und wird in der Medizin in niedriger Dosierung als Therapeutikum verwendet.

Wild wächst der Blaue Eisenhut vor allem in höheren Lagen auf nährstoffreichen feuchten Wiesen, an Bachläufen und in Auwäldern, und als Wildpflanze steht er unter Schutz, darf also nicht gepflückt oder entnommen werden. Als Gartenpflanze kann er bei uns überall vorkommen und ist in jeder Staudengärtnerei zu kaufen. Trotzdem sind Eisenhut-Vergiftungen selten. Vielleicht konnte er deshalb als Staude in Ziergärten einziehen. Als Schnittblume holen wir den Eisenhut sogar ins Haus. Wer Kinder oder Haustiere hat, sollte davon Abstand nehmen, um sie nicht zu gefährden. Sogar das Blumenwasser ist giftig.

| SYMPTOME | DOSIS |

|---|---|

| Absacken des Blutdrucks Sinken der Körpertemperatur Speichelfluss, Erbrechen, Durchfall Pupillenerweiterung aufsteigende Lähmung der Muskulatur Starke Schmerzen volles Bewusstsein Herzversagen Tod durch Atemlähmung | Als tödlich (letal) werden für das Pferd unterschiedliche Angaben gemacht: 200-400 Gramm Frischpflanze 300 Gramm Wurzeln 1000 Gramm Blätter Auch getrocknet giftig. |

Buschwindröschen (Anemone nemorosa)

Bevor der Blattaustrieb der Bäume beginnt, bilden Buschwindröschen in manchen Wäldern wunderschöne weiße Blütenteppiche über dem tristen Braun verwelkter Blätter. Manchem Pferd mag da bei Hindurchreiten nach dem Winter Appetit auf frisches Grün kommen. Aber Buschwindröschen sind in allen Teilen giftig, vor allem aber die Blüte. Schon 300 Gramm davon werden als tödlich angegeben.

Europäische Eibe (Taxus baccata)

Die Eibe ist zweifelsohne eine der giftigsten Pflanzen überhaupt. Der immergrüne Nadelbaum ist beliebt als Heckenpflanze und Zierstrauch in Gärten und Parks, wächst aber auch wild. Wurzel, Holz, Kerne, Nadeln, selbst der Blütenstaub: Alles an der Eibe ist giftig, nur das nicht, was giftig aussieht: Der fleischige rote Fruchtmantel, der im Herbst den Kern umgibt. Verantwortlich für die tödliche Wirkung ist das Alkaloid Taxin.

Auch für viele andere Nutz-, Haus- und Wildtiere ist die Eibe tödlich. Das ist um so tragischer, als Heckenpflanzen naturgemäß regelmäßig geschnitten werden und Teile des Schnittguts dann leicht versehentlich aufgenommen werden können, während die lebende Pflanze nicht angerührt wird. Bitte Anrainer unbedingt darauf hinweisen und dafür sorgen, dass Pferde die Pflanzen nicht erreichen können. Bei Heckenpflanzungen besser auf Alternativen ausweichen. Es gibt genügend, die nicht giftig und trotzdem immergrün sind.

| SYMPTOME | DOSIS |

|---|---|

| Zunächst Erhöhung der Herzfrequenz Dann rapides Absacken der Herzfrequenz Herzstillstand innerhalb weniger Minuten nach Aufnahme | Bei Pferden wird die tödliche Dosis mit 0,2 Gramm/Kilogramm Lebendgewicht Nadeln, Samen oder Zweigen angegeben; entsprechend 110 Gramm Großpferd und 60 Gramm Pony. Pferde reagieren besonders empfindlich! |

Farne

Farne gehören zu den sehr alten Pflanzenspezies und es gibt sie seit etwa 200 Millionen Jahren. Adlerfarn (Pteridium aquilinum) ist eine häufige Pflanze an Waldrändern und in lichten Wäldern, also genau dort, wo wir gerne reiten. Wie enthält Thiaminase, ein Enzym, das den Vitamin B1-Stoffwechsel beeinträchtigt und auch im Schachtelhalm als Gift wirkt. Hinzu kommen Blausäureglycoside und Pteridin, ein Saponin, mit dem sich die Pflanze gegen Pilzbefall schützt, also ein Fungizid. Am giftigsten sind die jungen Triebe, aber auch alle anderen Pflanzenteile enthalten die Gifte.

Auch Wurmfarn sollte nicht gefressen werden. Er ist weniger giftig, aber nicht ungiftig. Beide Arten sind gut zu unterscheiden: Der Adlerfarn wächst an längeren Stängeln aus dem Boden, was größere Vorkommen wie Miniaturwälder aussehen lässt. Beim Wurmfarn scheinen die Blattwedel in nestartigen Rosetten direkt aus dem Boden zu wachsen. Da Farne gerne in schattigen Gärten kultiviert werden, sollten Anrainer entlang der Koppelgrenzen auf deren für Pferde giftiges Potenzial hingewiesen werden.

| Symptome | Dosis |

| Der gestörte Vitamin B1-Stoffwechsel führt zu Störungen des zentralen Nervensystems Störungen der Bewegungskoordination | Adlerfarn, tödliche Dosis: Zwei bis drei Kilogramm, angegeben werden auch zwei Kilogramm innerhalb von 30 Tagen und 10 Gramm täglich über einige Monate. |

Fingerhut (Digitalis)

Der blühende Fingerhut ist sehr leicht zu erkennen. Weniger leicht die zunächst blütenlosen Blattrosetten, aus denen die blütentragenden Stängel bis zu zwei Meter hoch herauswachsen. Besonders häufig zu finden sind der Rote Fingerhut (Digitalis purpurea) und der Wollige Fingerhut (Digitalis lanata), letzterer jedoch meist als kultivierte Gartenpflanze. Die becherförmigen Blüten, die mit der Öffnung nach unten aus einem meist unverzweigten Stängel wachsen, erinnern tatsächlich an Fingerhüte – oder an Elfenhüte, wie es im englischsprachigen Raum heißt.

Praxistipp:

Einzelne Fotos geben nur einen eingeschränkten Eindruck von den jeweiligen Pflanzen. Kulturpflanzen – das sind solche, die auch in Gärten und Parks zu finden sind – kann man sich in Gärtnereien und Baumschulen ansehen und bekommt so ein realistisches Bild von ihnen, was die Wiedererkennung verbessert. Auch botanische Gärten eignen sich gut für eine aktive Pflanzenkunde. Dort sind Pflanzen oft namentlich gekennzeichnet, eine gute Gelegenheit zur Blickschulung.

Alle Fingerhut-Arten sind giftig durch die in ihnen enthaltenen hochwirksamen Digitalisglycoside (Herzglycoside). Richtig dosiert werden sie in der Medizin zur Behandlung von Herzerkrankungen eingesetzt, aber wenn Pferde diese Pflanze „einfach so“ fressen, kann es tödlich ausgehen. Wenige Blüten reichen aus. Nicht ohne Grund war der Fingerhut Giftpflanze des Jahres 2007: Er zählt bei uns zu den giftigsten Pflanzen. Sollen Gegenmaßnahmen noch helfen, muss umgehend der Tierarzt gerufen werden.

Der Fingerhut blüht purpurfarben, aber auch weiß zwischen Juni und August wild auf Waldlichtungen, Waldrändern und Kahlschlägen in West- und Mitteleuropa, in Gärten als Zierpflanze. Giftig sind nicht nur die Blüten, sondern auch die Blätter. Deshalb gilt auch hier: Wer Nachbarn hat, die ihren Gartenschnitt und Verblühtes gerne mal auf der Pferdekoppel entsorgen, sollte ihnen das mit Verweis auf die große Toxizität der Pflanze untersagen.

| SYMPTOME | DOSIS |

|---|---|

| Blutiger Durchfall Benommenheit Herzrhythmusstörungen Herzstillstand | Tödliche Dosis für Pferde: 100 – 200 g frische und 25 g getrocknete Blätter Giftig in allen Teilen. Als Wildpflanze geschützt. |

Video: Der Fingerhut

Gefleckter Schierling (Conium maculatum)

(© emilio100 – stock.adobe.com)

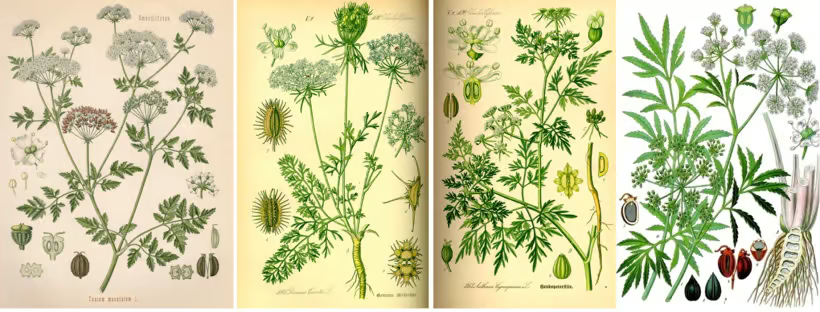

Der Gefleckte Schierling gehört zu den Doldenblütlern, einer Pflanzenfamilie, deren Mitglieder sich zum Teil gleichen, wie eineiige Zwillinge. Manche von ihnen können nur von Kennern zuverlässig auseinandergehalten werden. Eine Pflanzenfamilie, die Gegensätze vereint: Zur Familie gehören Giftpflanzen ebenso wie leckere Küchen- und Heilkräuter, zwischen denen die toxischen Arten inkognito wachsen können.

Merkmal des Gefleckten Schierlings sind – wie der Name sagt – die mehr oder weniger stark rötlich gefleckten Stängel. Allerdings kann die Fleckung zuweilen fehlen und auch andere Arten haben mitunter rötliche Verfärbungen. Oder haben keine Verfärbungen, sind aber trotzdem sehr giftig. Wie der Wasserschierling (Cicuta virosa). Blütenstände, Stängelform und Blätter sind zwar artspezifisch, aber die Unterschiede sind nur mit Fachwissen zu erkennen.

Typisch für den gefleckten Schierling ist außerdem der Geruch. Zerrieben riecht er nicht würzig, sondern unangenehm nach Mäuseurin. Ein hundertprozentiges Merkmal ist das jedoch nicht, weil der Geruch vom Standort mitbestimmt wird. Seinem Namensvetter, dem Wasserschierling, fehlen nicht nur die verräterischen Flecken. Zerrieben riecht er zudem angenehm nach Sellerie. Man findet ihn entlang von Wasserläufen.

(© gemeinfrei über Wikimedia)

Zwischen Südeuropa und Skandinavien wächst der Gefleckte Schierling an Wegrändern, entlang von Ackerflächen und auf brachliegendem Land, wenn es dort genügend feucht ist. Wieder ist es ein Alkaloid, das den Schierling so giftig macht: Coniin. Es ist in allen Pflanzenteilen, vor allem aber in unreifen Samen enthalten. Ein Sud daraus vollstreckte im Altertum Todesurteile.

Pferde trinken keinen Sud daraus und um sie mit der Frischpflanze tödlich zu vergiften, ist die wenig realistische Menge von zwei Kilogramm erforderlich. Zumal: Frisch am Wegesrand oder auf der Wiese wird sie von Pferden nur selten gefressen. Aber schon vorher gibt es ernste Vergiftungserscheinungen und bei trächtigen Stuten ist das Fohlen gefährdet. Selten heißt auch nicht nie. Mangel an Futteralternativen oder auch jugendliche Neugier oder Hunger verleiten immer wieder dazu, Pflanzen zu fressen, die sonst gemieden werden. Wenn sich die Pflanze allerdings auf der Koppel versamt und vor allem unreife Samen versehentlich mit dem Gras gefressen werden, kann das für ein Pferd tödlich enden.

Wie schon gesagt: ungiftige sind von giftigen Doldenblütlern nur von Kennern zu unterscheiden. Giersch, wilde Möhre, aber auch Kümmel, Anis, Koriander und andere Gewürzpflanzen gehören dazu und sehen unwesentlich anders aus als der Gefleckte Schierling, sind aber ungiftig. Auch die Hundspetersilie (Aethusa cynapium) gehört in diese Pflanzenfamilie zu den Giftpflanzen durch das enthaltene Alkaloid Aethusin. Zwar ist sie nicht so toxisch wie der Schierling, kann aber in größeren, wenn auch wenig realistischen Aufnahmemengen durchaus tödlich sein. Wie der Gefleckte Schierling wächst sie auf Koppeln und an Wegrändern, hat aber eine silbrige Blattunterseite.

| SYMPTOME | DOSIS |

|---|---|

| Speichelfluss Fressunlust Zunächst sinkende Pulsfrequenz Später steigende Pulsfrequenz Aufsteigende Lähmung Tod durch Atemlähmung Diese Symptome gelten auch für eine Vergiftung mit der Hundspetersilie | Gefleckter Schierling: Zwei Kilogramm Blätter sind tödlich. Getrocknet noch giftig, die Toxizität nimmt mit der Lagerzeit langsam ab. Hundspetersilie: Ab 500 Gramm werden Vergiftungen ausgelöst. Auch getrocknet giftig |

Sie möchten mehr über die Reflexologie wissen und interessieren sich für einen Ausbildungsgang bei der ATM?

Mehr über Giftpflanzen für Pferde lesen Sie im zweiten Teil des Artikels.

Nicht nur Giftpflanzen sollte man als Pferdemensch kennen, auch solche, die Pferden guttun. Mehr dazu erfahren Sie im Artikel „Pferdeweide-Bäume und Sträucher für Pferde“ und „Pferdeweide-Gesunde Gehölze für Pferde“. Alles über die Anwendung von Heilkräutern lernen Sie in unserer Ausbildung zur Tierphytotherapie.

Patricia Lösche

Patricia Lösche ist freie Autorin, Text- und Bild-Journalistin. Der Dolmetscher-Ausbildung folgten Biologie- und Journalistik-Studium, freier und redaktioneller Journalismus für verschiedene große Verlage. Später dann die Ausbildung zur Tierheilpraktikerin an der ATM und die Tierpsychologie-Ausbildung an der ATN. Empathie, Achtung und Verständnis auf Augenhöhe im Umgang mit Tieren sind Patricia Lösche ein besonderes Anliegen. Seit 2014 schreibt sie für ATM und ATN Blogbeiträge, ist Autorin von Skripten und betreut als Tutorin die Studierende unterschiedlicher Fachbereiche.

In die Wissensvermittlung fließen mehrjährige Praxis-Erfahrungen aus der naturheilkundlichen Behandlung von Pferden, Hunden und Katzen ebenso ein, wie die jahrzehntelange Erfahrung eigener Tierhaltung. Sie ist Mitglied im Fachverband niedergelassener Tierheilpraktiker (FNT) und 1.Vorsitzende im Berufsverband der Tierverhaltensberater und –trainer (VdTT).

Quellen

- Pflanzenforschung.de (Zugriff 31.5.2022) – www.pflanzenforschung.de/de/pflanzenwissen/lexikon-a-z

- Giftpflanzen Compendium – www.giftpflanzen.com

- Katharina David/Sandra Höbel (Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen): Graukresse – giftiger Neuankömmling (2020)

- Uwe Lochstampfer: Giftpflanzen für Pferde: Was Pferde nicht fressen dürfen (Cadmos, 2013)

- Arnold Diebert: Pferdewirtprüfung, Bd.10: Giftpflanzen (BoD Norderstedt, 2018)

- Arbeitskreis Kreuzkraut e.V. (in Auflösung) – www.ak-kreuzkraut.de

- Botanicus (Zugriff 27.5.2022) – www.botanikus.de/informatives/giftpflanzen/alle-giftpflanzen

- Liste der Giftnotrufzentralen und Giftinformationszentren in Deutschland, Österreich und Schweiz – www.bvl.bund.de/

Obligatorischer Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr! Für falsch bestimmte Pflanzen und die Folgen ihrer Verfütterung wird keine Haftung übernommen. Im Zweifel gilt: Füttern nur, was als Pflanze hundertprozentig sicher bestimmt ist. Bei Vergiftungsverdacht ist der Tierarzt hinzuzuziehen und auf diese Möglichkeit hinzuweisen.